時計読みは、幼稚園までは分からなくてもそのまま生活していけるため、親が意識的に読めるように練習させなかった場合は、「いまいち複雑な読み方になると分からない」状態のまま小学生になる子も多いようです。

でも1年生の1学期中にさっそく時計の単元は出てくるし、テストにも出ます。

では1学期中にどの程度まで理解させればいいのでしょうか?

今回は時計の読み方の習得レベルについて詳しくご説明します。

時計読みの単元は1学期の後半で登場する

算数はまず、数字の書き方からスタート。

そのあと数を数える練習、数をいくつといくつに分ける練習(5は2と3に分けられる)などをし、徐々に易しい足し算と引き算の練習に入ります。

その後、1学期の後半に時計が入ります。

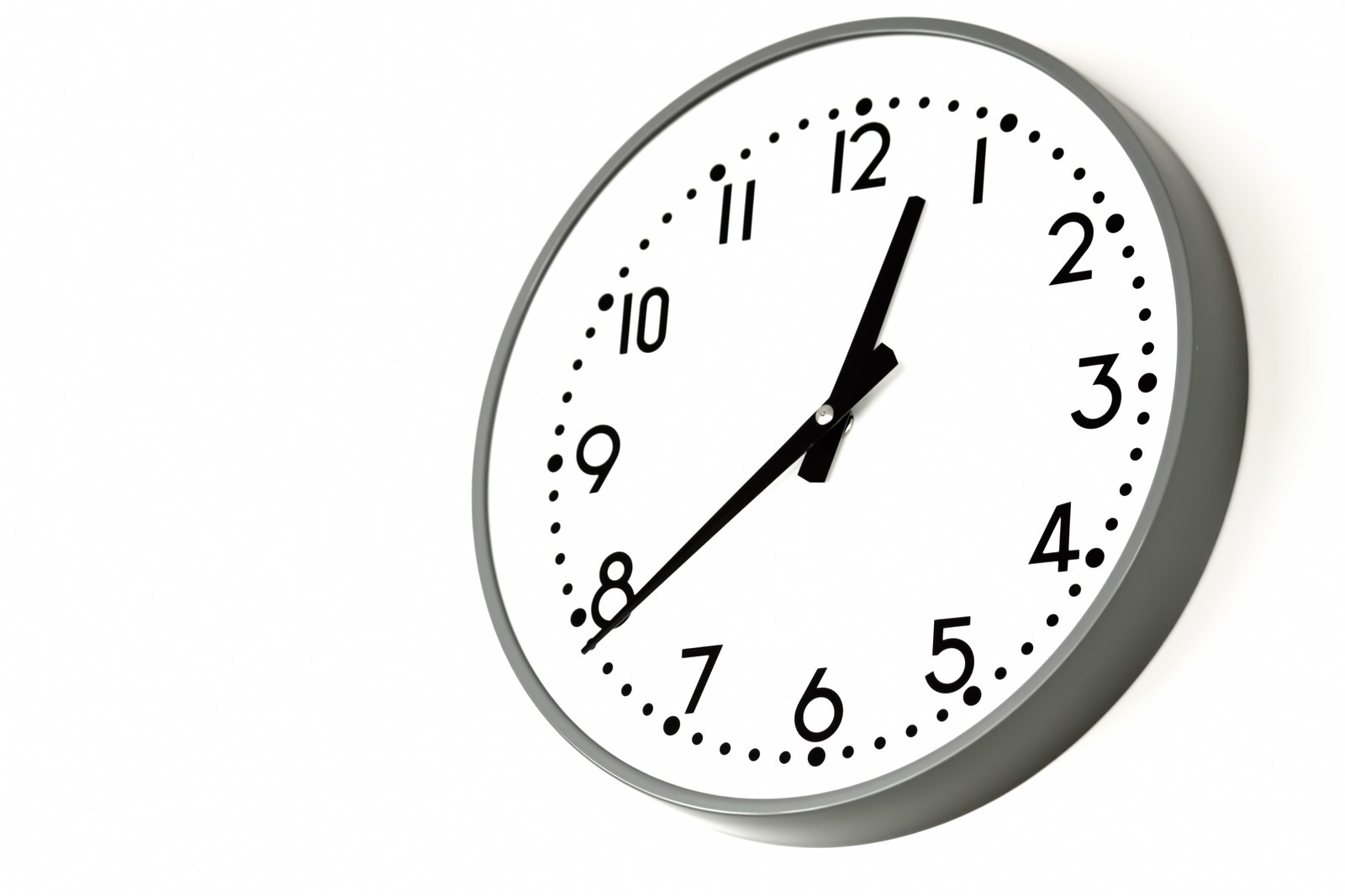

とはいっても、「〇時ジャスト」など小さい子でも分かるような時刻を読む練習と、その次に分かりやすい「〇時半」の時刻を読む練習のみなので意気込むほどのレベルではありません。

時計の単元のテスト内容はこんな感じ

テストの内容はこんな感じです。

テスト用紙に時計の絵が6個ほど書いてあり、それぞれに差している時刻が違う状態になっています。「それぞれの時計が何時をさしているか答えましょう」という問題で、問題数も決して多くないので迷ったり焦ったりすることは少なそうですね。

解答欄には「〇じ」や「〇じはん」などと書ければOKです。

お家でフォローするべきポイントはここ!

「〇時半」の概念が、この時期の時計で一番難しい部分になってくるので、時間を示す短い針の動きを理解させておくことが最大のポイントになります。

短い針はゆっくりとしか動かないので、子供の中には「〇時半」になっている時に、短い針が微妙な位置(例えば6時半だと6と7の間)にいることを意識せずに生活している子もいるでしょう。

その場合唐突に、6と7の間くらいに短い針がある絵を見て「これは6時台のことだっけ?それとも7時台のことだっけ?」と軽く迷ってしまう場合があります。

長い針が1周回って一番上に戻ってこない限りは、6時台という事は変化しないんだよ、というシステムを理解させておくのが非常に大事なので、針の動き方についてしっかり説明しておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

いきなり分針の細かい所までは読めなくても平気だという事が分かったと思います。

まずは〇時ジャストと、〇時半の概念さえ覚えれば、理解できたと見なされますので全く心配することはありません。

時計が苦手なお子さんの場合も、唐突に難しい時計読みは始まらないので4月から少しずつ簡単な時計を読む訓練をしておくだけでも、1学期のテストは100点を取れると思いますので、じっくり対策していきましょう。